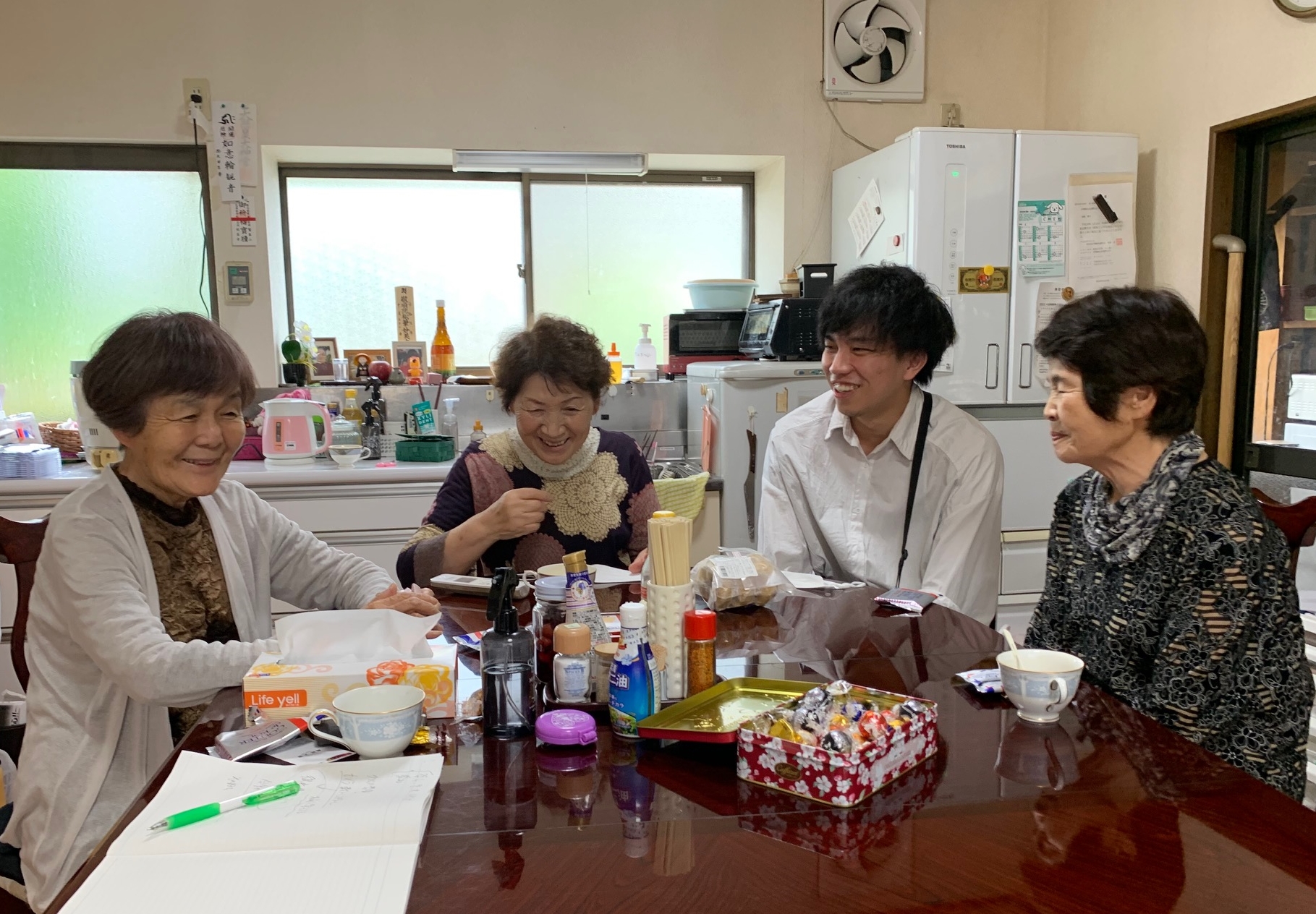

車椅子で闘病中だった妻の敦子さんと板橋さん

難病のALS(筋委縮側索硬化症)に罹った妻を在宅介護するため、離職後に起業した未経験の介護事業。訪問介護・看護に続いて昨年6月、医療ケア対応型の重度障害者グループホーム「ライフコミュニティーAILE/エイル」(伊勢崎市北千木町)を開設したのは、会社員だった板橋亨さん(伊勢崎市三光町 61歳)だ。「妻のために自分にできることは、これしかなかった」と当時を振り返る。

妻の敦子さん(60歳)は昨年2月、施設の完成を見ることなく亡くなっている。ALSと診断されたのは2016年9月。その1年前から右腕が上げにくくなり、転ぶことが多くなるなど不調を訴えていた。車椅子生活が始まったが、長時間の在宅介護サービス事業所が見つからないため、夜間はたんの吸引など板橋さんが睡眠時間を削って介助にあたっていた。

板橋さんは約13年間、建設業を営んでいた。40歳前に事業の先行きに不安を覚え、資格や経験を買われて大手不動産会社に転職する。妻の発症時は管理職を務めており、定時退社など望めない多忙な業務に追われていた。在宅介護は日中の付き添いの他、夜間介助など家族の負担は大きい。会社には介護を申告して1年間ほど頑張る中、転勤などの打診を受けて退職を決意。この間、妻の在宅介護に関わりながら出来る仕事を模索していた。

「家族に迷惑をかけたくない」と妻の敦子さんは当初、延命治療を拒否したが、大学生だった2人の息子との説得に最後は折れてくれた。とはいえ、重度の障害者が望むサービスを受けられる施設はほとんどなく「生計を維持し、妻に生き続けてもらうためには自ら介護事業をやるしかなかった」と、未知の業界への参入の心境を語る。妻の介護で得た、業界知識と当事者目線だけが頼りだった。

18年11月、自宅(伊勢崎市三光町)を事務所に株式会社スマイルークを設立した。翌年2月にはブランド名「ケアサポ24」(同所)で訪問介護事業をスタート。続いて同年6月には、自らも運転手としてハンドルを握り、介護タクシー(同市連取町)を始めている。訪問看護(前同)は同年12月、21年3月には相談支援事業所と体制を整えていった。

昨年6月に開設したのが、医療ケア対応型で障害区分5〜6の重度障害者向け施設AILE(エイル)だ。24時間、看護師や喀痰吸引(1〜3号)資格者などが常駐。2階建てで21床のうち、現在はショートステイも含めて10床が入居している。県内の他、埼玉や都内からの問い合わせも多いという。板橋さんは同様の介護施設は今後も必要とみており「満床になったら2棟目、3棟目と必要な地域に開設していきたい」と意気込みを語る。ALS協会群馬県支部長を務め「同じような境遇の患者や家族の支えに」と闘病の傍ら、講演活動も行った妻の思いを引き継いでいく。(2024年1月30日)

妻の重度障害で介護離職 自ら介護事業を起業

家族・患者支える重度障害者グループホーム開設(2024年1月30日)

家族・患者支える重度障害者グループホーム開設(2024年1月30日)

難病のALS(筋委縮側索硬化症)に罹った妻を在宅介護するため、離職後に起業した未経験の介護事業。訪問介護・看護に続いて昨年6月、医療ケア対応型の重度障害者グループホーム「ライフコミュニティーAILE/エイル」(伊勢崎市北千木町)を開設したのは、会社員だった板橋亨さん(伊勢崎市三光町 61歳)だ。「妻のために自分にできることは、これしかなかった」と当時を振り返る。

妻の敦子さん(60歳)は昨年2月、施設の完成を見ることなく亡くなっている。ALSと診断されたのは2016年9月。その1年前から右腕が上げにくくなり、転ぶことが多くなるなど不調を訴えていた。車椅子生活が始まったが、長時間の在宅介護サービス事業所が見つからないため、夜間はたんの吸引など板橋さんが睡眠時間を削って介助にあたっていた。

板橋さんは約13年間、建設業を営んでいた。40歳前に事業の先行きに不安を覚え、資格や経験を買われて大手不動産会社に転職する。妻の発症時は管理職を務めており、定時退社など望めない多忙な業務に追われていた。在宅介護は日中の付き添いの他、夜間介助など家族の負担は大きい。会社には介護を申告して1年間ほど頑張る中、転勤などの打診を受けて退職を決意。この間、妻の在宅介護に関わりながら出来る仕事を模索していた。

「家族に迷惑をかけたくない」と妻の敦子さんは当初、延命治療を拒否したが、大学生だった2人の息子との説得に最後は折れてくれた。とはいえ、重度の障害者が望むサービスを受けられる施設はほとんどなく「生計を維持し、妻に生き続けてもらうためには自ら介護事業をやるしかなかった」と、未知の業界への参入の心境を語る。妻の介護で得た、業界知識と当事者目線だけが頼りだった。

18年11月、自宅(伊勢崎市三光町)を事務所に株式会社スマイルークを設立した。翌年2月にはブランド名「ケアサポ24」(同所)で訪問介護事業をスタート。続いて同年6月には、自らも運転手としてハンドルを握り、介護タクシー(同市連取町)を始めている。訪問看護(前同)は同年12月、21年3月には相談支援事業所と体制を整えていった。

昨年6月に開設したのが、医療ケア対応型で障害区分5〜6の重度障害者向け施設AILE(エイル)だ。24時間、看護師や喀痰吸引(1〜3号)資格者などが常駐。2階建てで21床のうち、現在はショートステイも含めて10床が入居している。県内の他、埼玉や都内からの問い合わせも多いという。板橋さんは同様の介護施設は今後も必要とみており「満床になったら2棟目、3棟目と必要な地域に開設していきたい」と意気込みを語る。ALS協会群馬県支部長を務め「同じような境遇の患者や家族の支えに」と闘病の傍ら、講演活動も行った妻の思いを引き継いでいく。(2024年1月30日)