23日のいせさき祭り民謡流しの酒宴舞「からりこ節」に向けて練習中の「まちだ連」有志

酒宴・座敷舞の「からりこ節」伝承に「まちだ連」結成

いせさき祭りの民謡流しやまちなか文化祭で往事再現(2023年9月20日)

いせさき祭りの民謡流しやまちなか文化祭で往事再現(2023年9月20日)

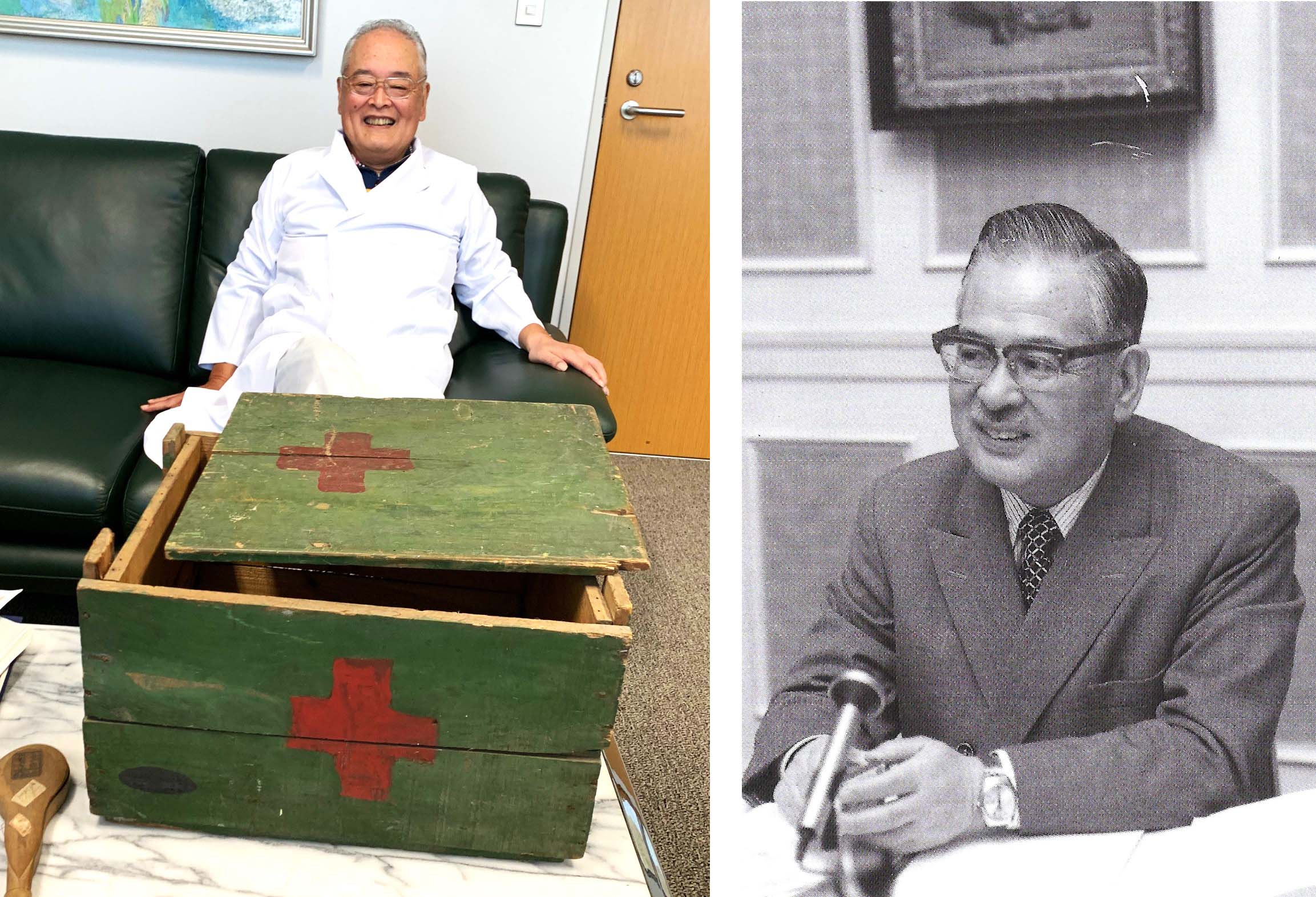

静岡県民謡「ちゃっきり節」(作詞北原白秋)で知られる、伊勢崎出身の作曲家・邦楽研究者の町田佳聲(本名・嘉章 1888−1981)。同時期に伊勢崎銘仙の機織り作業を軽やかなリズムに乗せて踊る伊勢崎民謡「からりこ節」も作曲している。昭和初期に酒宴席で踊ったお座敷・地唄舞は、いせさき祭りの民謡流しで大衆的な踊りとして毎年披露されているが、今年はこれまでほとんど目にすることがなかった、往事のおもてなし文化も再現。さらに10月28日、伊勢崎まちなか文化祭(10月28日〜11月12日)でも披露される。

披露するのは民謡・舞踏・ダンスなどの8団体で6月に発足した「まちだ連」(会員約50人 梶山時子会長=殖蓮民謡会会長)の有志。民謡流しの「からりこ節」は行進しながらの踊りだが、当時は酒宴座敷で埃をたてないように、畳半畳の空間でも舞える振り付けだった。これまで披露する場が少なかったため、「本来の振り付けを後世に伝え、踊り継ぎ、郷土の偉人とこの伊勢崎民謡を多くの市民に知ってもらいたい」(梶山会長)と「まちだ連」を結成し練習を重ねてきた。

「♪わたしや伊勢崎 機場(はたば)の育ち チャッカリン チャッカリン♪」の囃子詞から「ちゃっかりん節」と称されたこともある。9月23日開催のいせさき祭りの民謡流しでは、本町通りを会場に午後5時から40分間、約150人が浴衣姿の4列横隊で踊る。3曲目のからりこ節で、黒留袖姿の最後尾十数人が本町通り中央付近で立ち止まり、座敷舞を披露する。大衆舞との対比も見どころのひとつ。10月28日の伊勢崎まちなか文化祭では、伊勢崎駅前南口広場で午前11時と午後1時から各45分間実演する。「まちだ連」では『伊勢崎おもてなし舞からりこ節』など、酒宴座敷舞に替わる呼称も検討している。

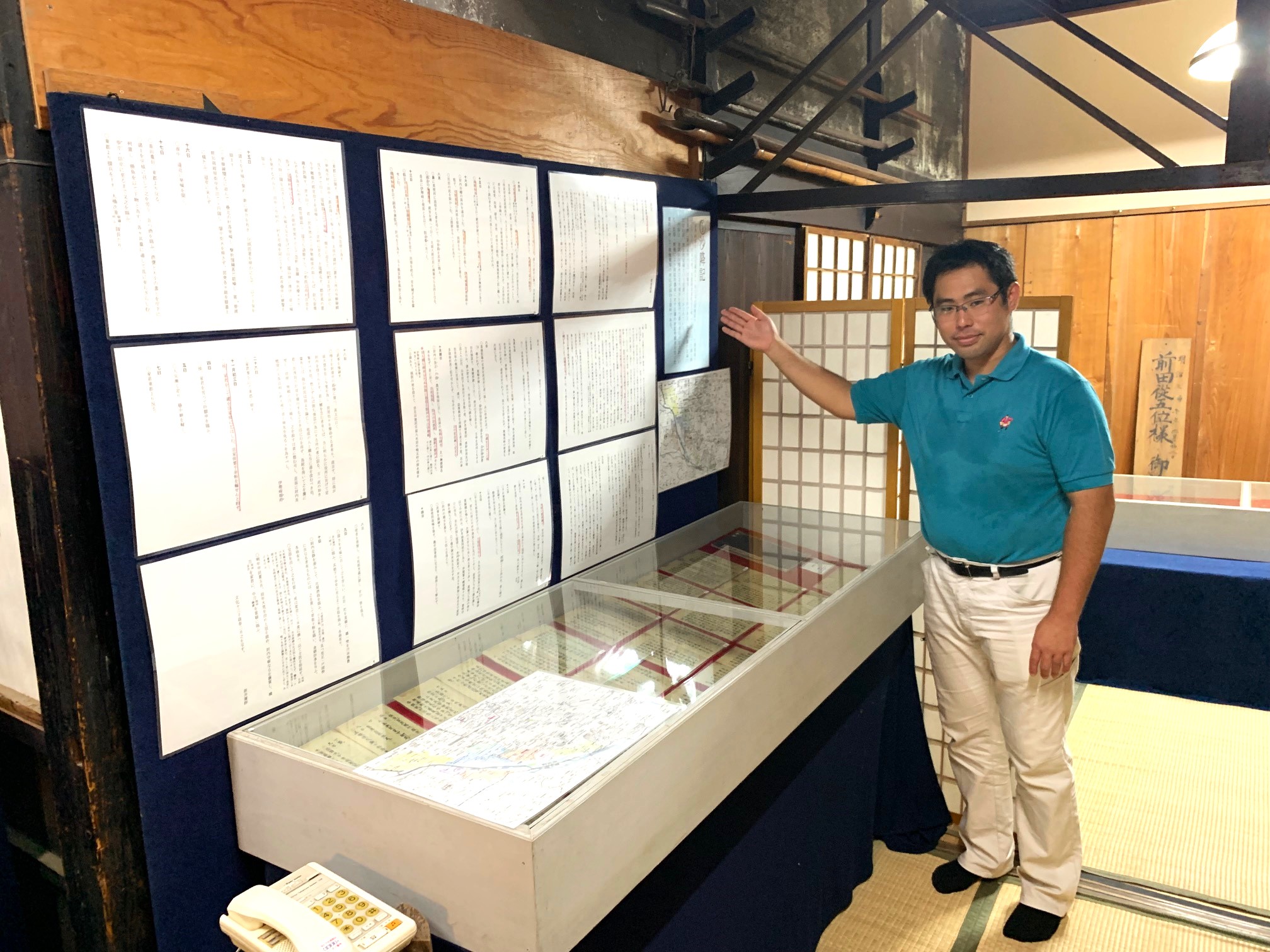

織物買い付け業者をもてなす余興にと最盛期の1928年(昭和3年)、当時の伊勢崎甲種料理店組合が作詞を北原白秋、作曲を町田佳聲、振り付けを花柳徳次に依頼、完成させた。いわば伊勢崎の料亭文化を伝える伝統芸能になっている。翌年2月13日、伊勢崎の芸者衆による実演がNHKで全国生放送された。1976年の伊勢崎民謡民舞発表会、第16回国民文化祭・ぐんま2001、NHKの民謡公開音楽番組「それ行け!民謡うた祭り」、2017年の町田佳聲130周年事業などで披露されてきた。

町田佳聲は三光町の醤油醸造業の町田家に生まれた。本町の伊勢崎郵便局南の交差点角に残る、むくり屋根の住宅が生家。東京美術学校図案化を卒業後、芸能記者、NHKの邦楽番組担当者を経て、長期の全国調査で「日本民謡集成」「日本民謡大観」全9巻を刊行している。2017年に生誕130周年事業が実行委員会方式で行われ、その有志が今年、「町田佳聲顕彰会」の発足準備を進めている。9月30日には東本町のつくし会館で第3回準備会を開く予定。「まちだ連」もこうした機運の中で結成された。